牌坊面是简阳县王寿喜的家传小吃。1929年,因为家道中落,王寿喜为养家糊口,就制了一副卖面的挑子,模仿成都担担面的口味,开始在县城里穿街过巷,卖起了“简阳担担面”。20世纪30年代,四川陆路交通极不便利,由成都至重庆仅有一条成渝公路,乘车人从成都东大路出发,至简阳“打尖”过中午。在当时简阳县北门车站旁,有一座古老的贞节牌坊,当地人也叫“王庙石牌坊”,明清时代的石牌坊并非如民国时期的那样,牌坊往往是薄薄的一层石头,而是具有一定宽度和飞檐,可以遮风挡雨。王寿喜发现那里是一个聚集点,流动人口多,就干脆定点在牌坊下经营面食,由于所卖面食做法讲究,味道颇好,肥而不腻,乘客多往就餐,久而久之,食客以“牌坊面”称之。

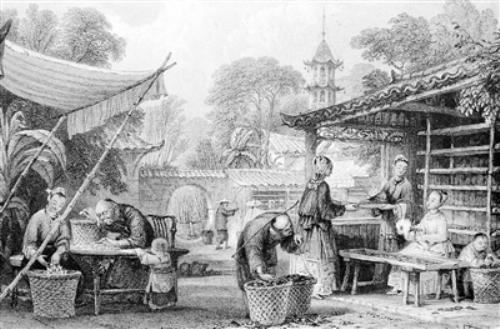

民国时期的成都小吃摊

面摊子传至儿子王成均手里,他开始对父亲配制的素面来了一番作料改良。川人食不厌精,相信“无鸡不鲜”,他摸索出以鸡、猪骨、鱼、水发金钩等制汤,调和出来的汤面鲜美异常,再以豆瓣、芝麻油、辣椒油等调味,于咸鲜中突出辣香,形成独特风味。

1930年代,陈孝斯主办的《新新新闻》曾撰文盛赞牌坊面,于是牌坊面声名远播,成为四川名小吃,仿制者群起。1960年代,陈毅、贺龙元帅来蓉期间,到简阳牌坊面老店品尝,吃后大为赞许。

这一地方名小吃,与卢作孚先生还有一段渊源。

卢作孚(1893—1952年) 又名卢思、魁先,合川县人,被誉为中国船王,爱国实业巨子。民国著名报人喻血轮的《绮情楼杂记》里,谈到了卢作孚先生:“其人尤有一特征,即年届六十,而血压从未超过五十度,较常人基本度数,尚低四十度,然后无疾病,斯亦异事。”描写历历如绘,由此可知,卢作孚先生的勤奋与节俭。