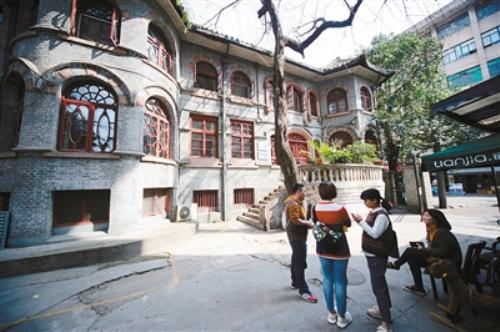

王泽华:成都文庙街十四家人共居老公馆

第二进院子的面貌后来也有了改观。原来是有段时间兴起“革命大院”,男女老少齐动手,拉来水泥三合土,以院子中间的枯树为中心,砌了一个圆花台,放射出十字形的三合土路。巷道的墙上添了两个黑板发表大家的作品。隔壁的周庶姐写了首《十六字令三首》:“干,排除万难办大院。齐努力,老少同参战。”最后一句是:“寰球早红遍。”1976年闹地震时搭建的地震棚,就是以花台为中心的伞形大棚。地震棚是孩子们的天堂,里面是大通铺,家与家之间只隔了布帘子。入夜,孩子们嘻哈打笑,从这家床跳到那家床,哪里有地震将至的恐慌?

挤挤挨挨看电视

爸爸是有些新潮的。1975年底,我家买了一台九英寸的飞跃牌电视机。第一天晚上,全家人兴奋地关门调电视。这个院子哪里藏得住秘密。隔壁午阳,马上就察觉到异常,推门入室:“你们在干啥子哟!”一阵麻花花后,模糊的影像浮现,是京剧《磐石湾》。从此,院子里不论谁家来了客人,都有个必修节目:到我家看电视。再后来,爸爸索性把电视搬到院子里,因为实在招架不住了,家里每晚被挤得水泄不通,动弹不得。后来爸爸还从上海买了个放大镜,放在电视机前,屏幕又增大了一些。每至傍晚,就能感觉到小孩子们的眼睛从四面八方虎视眈眈注视着我家的动静。陶陶更是手拿凳子站在门口,一看到爸爸拿出高凳,就如离弦之箭冲将出来。电视让我们32号在文庙街声名远播。有时走在街上,都能听到陌生人说:“走,去32号看电视!”

32号院子的消失是上世纪80年代初。卫干院先拆了旁边院子,修起一幢宿舍楼,大家都搬了进去。这是一幢五层楼,我家住4单元1楼,鞠婆婆家住3单元5楼。两个老姐妹再也不能隔着太阳荫凉聊天了。听说鞠婆婆病重的消息,姥姥坐立不安。我就拿个折叠椅,扶着小脚的姥姥爬五楼,爬几级楼梯,在转角处坐下歇歇,又接着爬。老姐妹终于见面了,两人执手相泣,彼此明白,这是最后一面。

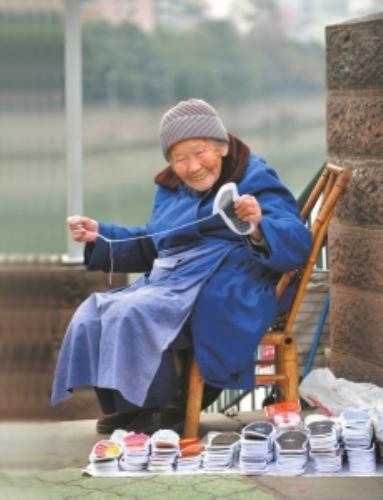

院子没了,孩子们长大成人,老人们相继离去,一个时代留在了身后。

028-86612222

028-86969110 96111

028-85587777 85555046

028-88881890

028-84321999